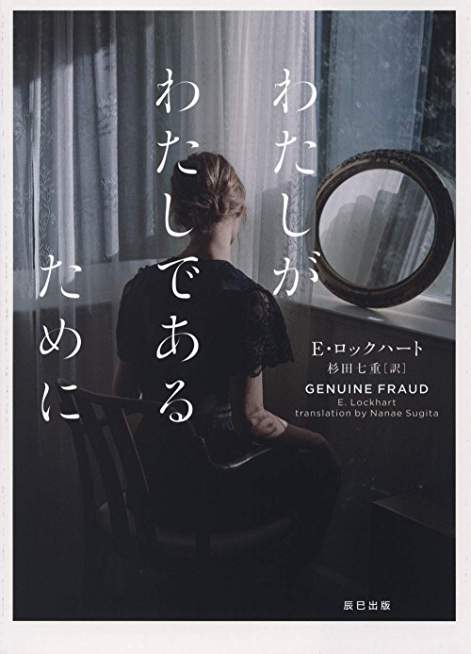

本書で取り上げる主人公は18歳でありながら、過酷な運命に苛まれるどころか「偽り」といった言葉で塗り固められた人物であった。特に後者においてその「偽り」が自らの首を絞めるようになり、「わたし」はどんな人間なのか、という悩みにまで転じるほどであった。

しかしその「偽り」で塗り固められたなかで、主人公は「真実」と「わたし」が欲しかったような印象だった。偽りのない「わたし」、そしてそこからつながる人たち、それらを欲していたのかもしれない。

しかしながら他人になりかわるしかなく、そこから事件も起こる。その事件はサイコロジカルな物語が描かれ、なおかつ読者を恐怖に陥れるようなつくりをしている。その恐怖感がスリルを呼ぶのだが、その中にも「わたし」と向き合う「救い」も持っている一冊と言える。

コメント